キンと寒い日が続きます。こんな日はまったり火にあたって甘酒でもすすりたいですね。

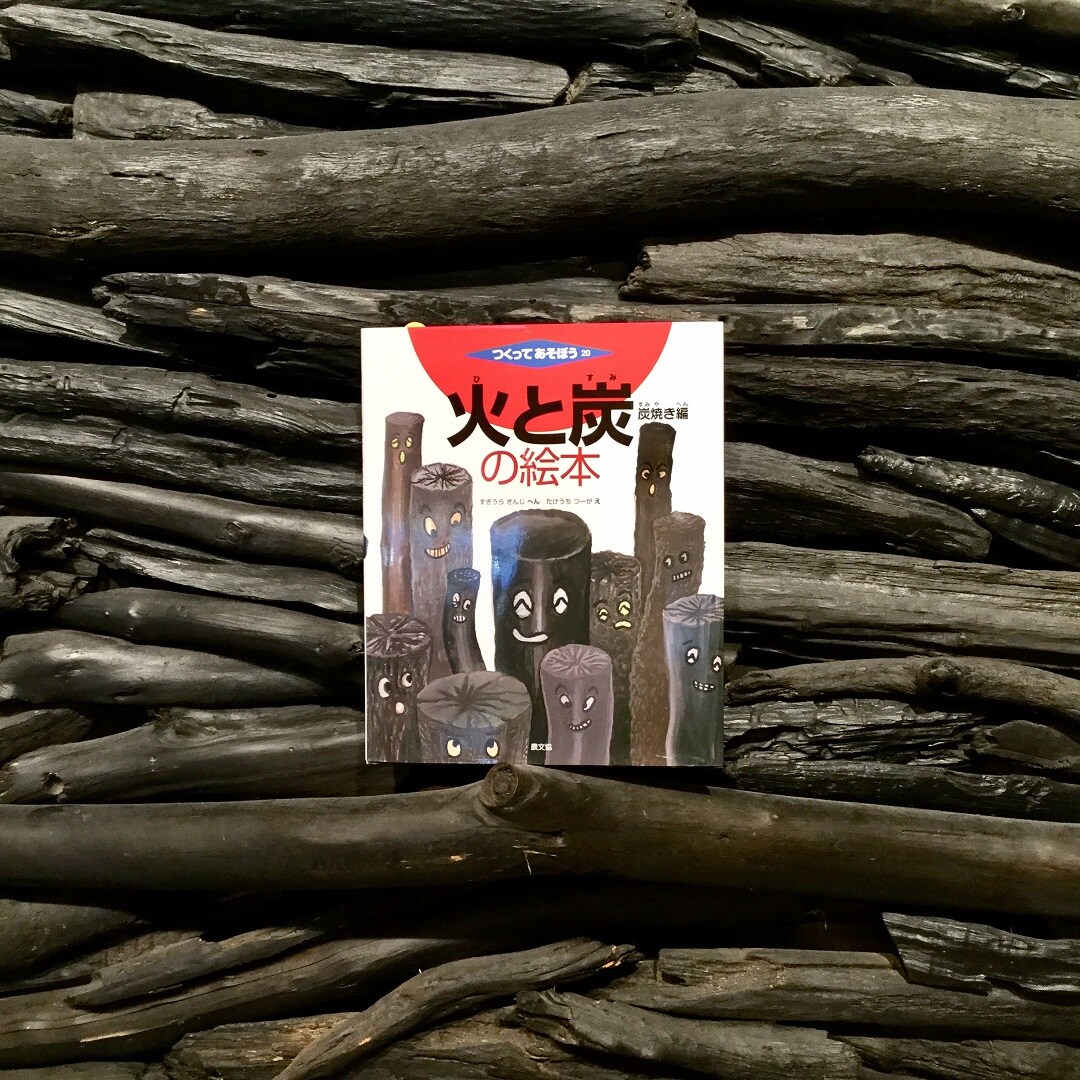

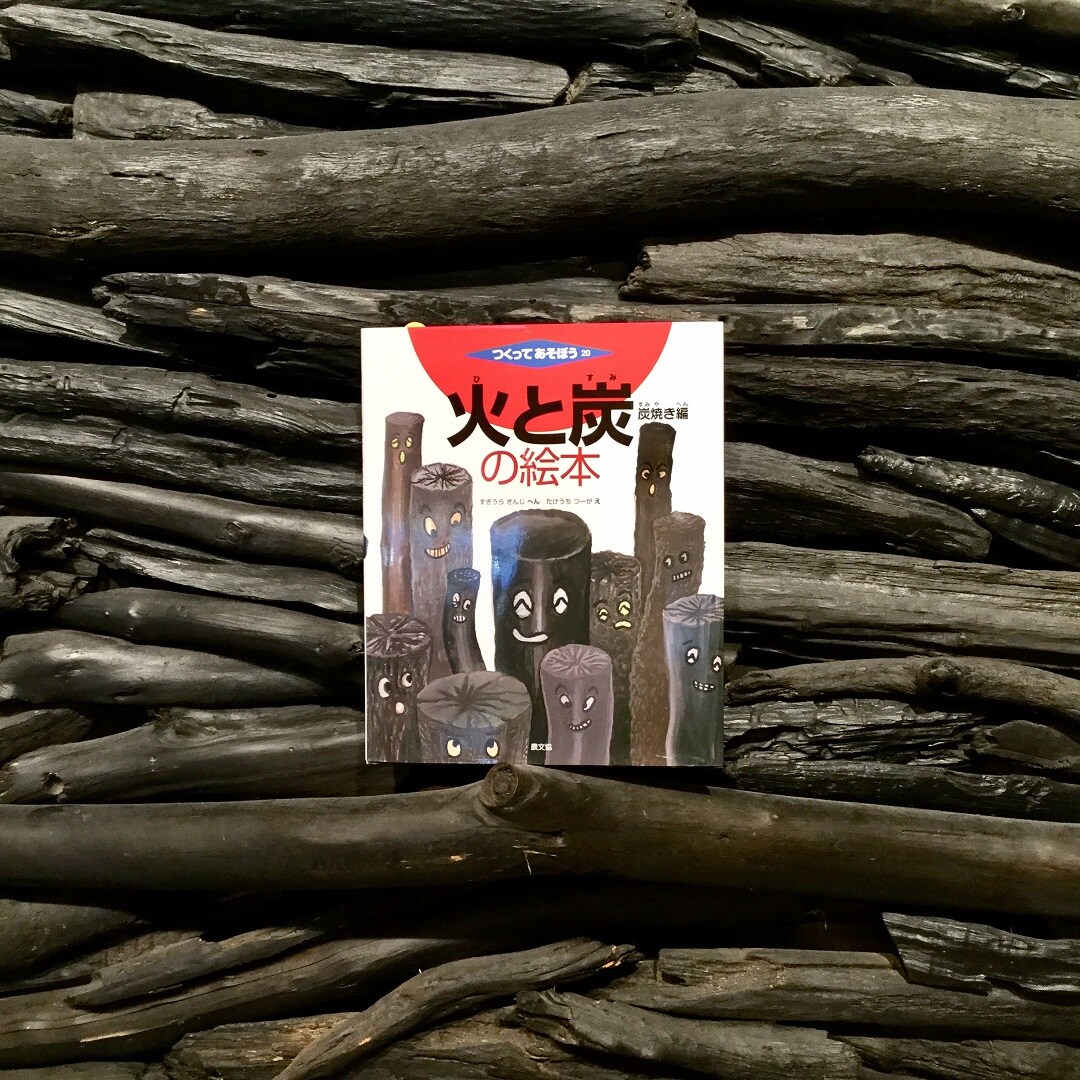

さて農文協の『火と炭の絵本 炭焼き編』をご紹介します。

江戸時代から戦前までの日本では、生活のエネルギーの中心は現代のようなガスや電気ではなく、主に炭が使われてきました。温暖多湿のこの国では、良質な炭材となるナラ、カシ、クヌギなどの雑木林が豊富にあります。炭の無煙、保熱性が気候に良く合っていたので広く利用されていました。

炭の種類には主に1000度以上の高温で焼きしめた白炭(備長炭など)と、400~700度の低温で焼いたやわらかい黒炭(池田炭など)があります。白炭は火付きが悪く火持ちがいい、黒炭は火付きが良く早く燃える性質がそれぞれあり、用途に合わせて活用されていました。主に囲炉裏や火鉢、かまどや七輪、風呂焚きなどです。

また、茶道の普及が炭の技術を洗練させたことも相まって、日本の製炭技術は世界一と言われています。

本書ではドラム缶窯での炭焼きが、子ども向け絵本ということもあって大変わかりやすく解説されているのですが、ぜひ挑戦してみたくなってしまいます。

炭焼きは待っている時間が長いけれど、仲間でバーベキューやキャンプでもしながらゆったりとした時間の流れを楽しむくらいの気持ちでいましょう、と提案してくれているところが最高です。

炭焼きの五徳も紹介しておきます。燃料の炭が手に入る。煙から木酢液や木タールがとれる。ミネラルのかたまりの灰ができる。殺菌された焼き土ができる。余熱でお芋が焼ける。などなどいいことばっかりですね。

荒れ果てた雑木林から獣が里に下りてくる。炭が使われなくなったことで崩れたバランスがあったのではないでしょうか。

自然エネルギーの活用、SDGsの推進、里山から始められることが見えてくる実に楽しい本でした。

編:杉浦銀治

絵:竹内通雅

発行所:農山村漁村文化協会

*******************************************************************************

いつもみんなみの里のブログをご覧いただきましてありがとうございます。

みんなみの里をフォローしていただくと、入荷情報やイベント情報のほか、鴨川の情報など地域のことも、皆さんの携帯などに一足早く配信されます。

記事の右上にあるフォローボタンを押していただき、グレーがエンジ色になればフォローは完了です。

まだフォローをされていない方は、ぜひ、みんなみの里のフォローをよろしくお願いします。

里のMUJI みんなみの里