令和も3年になりました。みなさんはどのように新年を迎えられましたか?

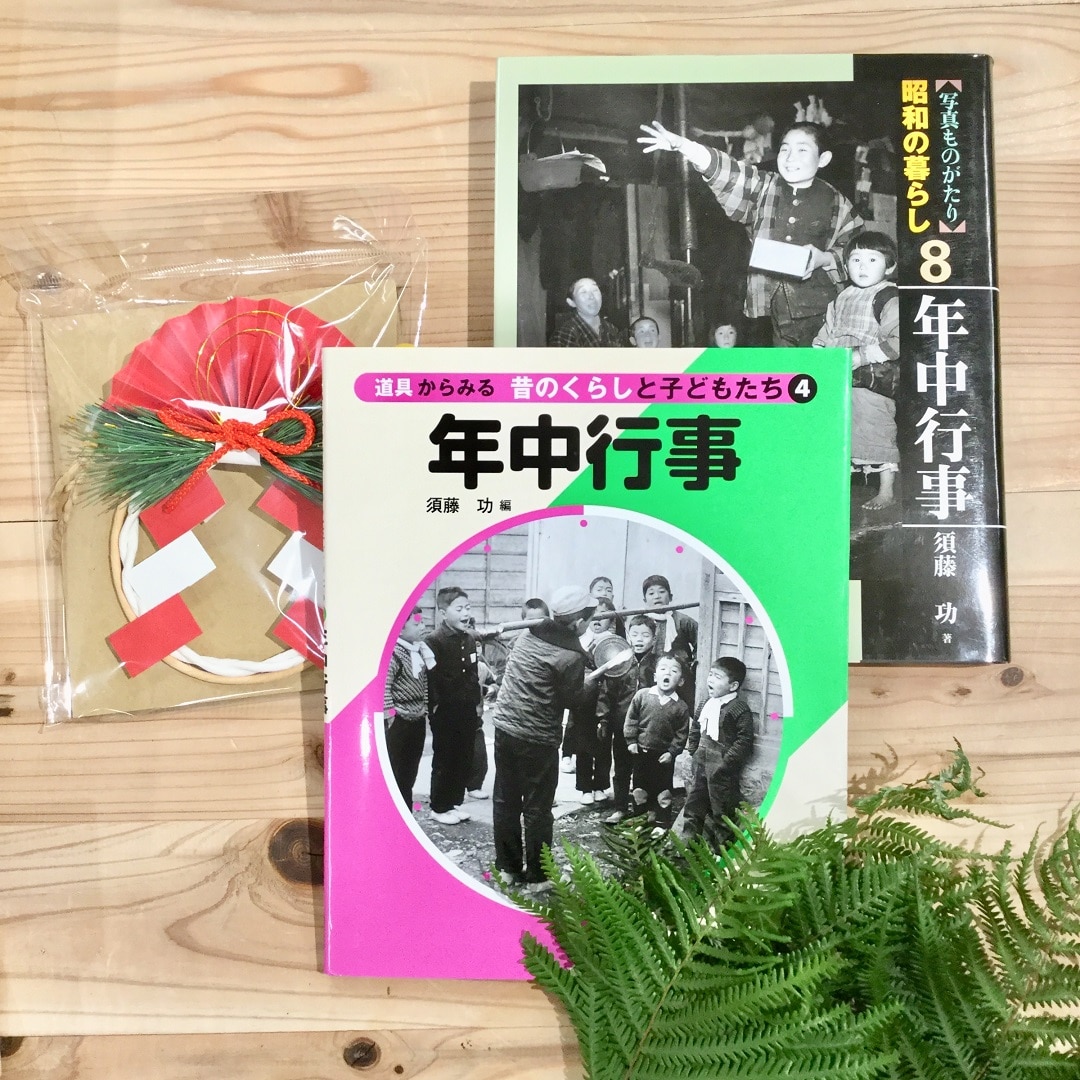

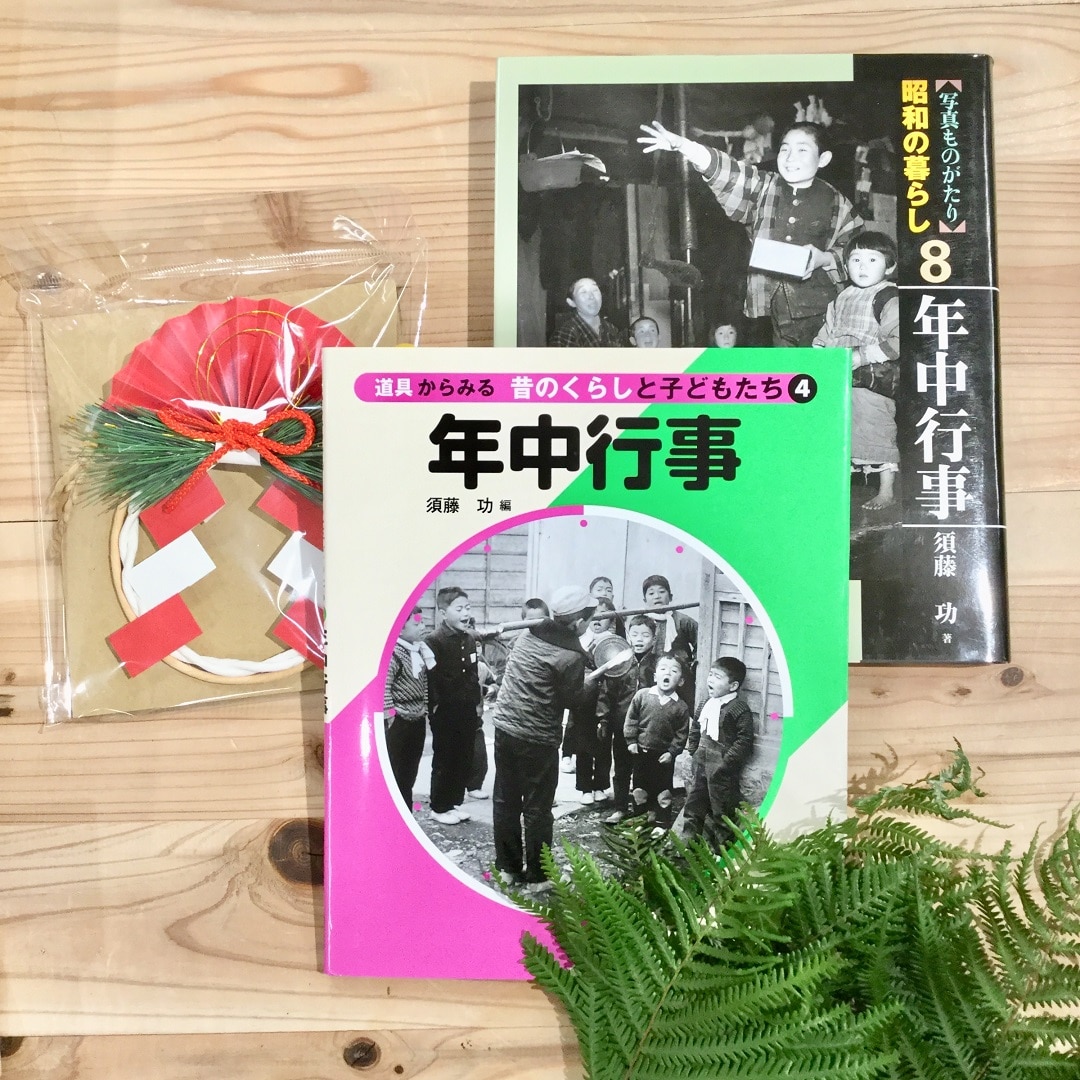

全国のMUJIBOOKSのなかではみんなみの里でのみ展開中の農文協さん。『年中行事』の書籍の中から、昔の年越しや正月の様子をご紹介します。

まずは正月準備に持ち山のある家庭は「松迎え」と言って、山から門松用の松を伐り出してきます。そうして伐り出した松で、門松を29(9=苦)日を避けて28日に仕立てていました。また、「松飾り」も地域によってさまざまな形で飾られました。

旧暦では正月前に「節分」がくることがよくあり、邪気や悪霊を払って新年を迎える準備をします。

大晦日の食卓には全国で広く「歳取り魚(としとりざかな)」が食べられました。大きく東日本ではサケ、西日本ではブリであったようです。年越し蕎麦を食べるのは江戸の人でした。

1年の最後の日の過ごし方は、集落や家によってもさまざま。みんなで囲炉裏を囲んでゆらめく火を眺め、寝ないで年明けを待つ「歳籠り(としごもり)」。テレビが普及するまで見られた、ゆったりとした時間の過ごし方です。

年齢が「数え年」であった頃には、元旦は家族そろって元気にひとつ年を重ねることができたという、喜びとめでたさもありました。

お屠蘇を飲んで、雑煮やおせちに舌鼓を打ち、三が日には「歯固め」といって一年を元気に過ごせるように栗、干し柿、押鮎、猪肉などを食べたそうです。

それぞれの『年中行事』では暦のうえでのさまざまな行事が紹介されていて、現代に続くもの、今はないものをいろいろ考えることができました。

一年の節目を無事に迎えられて、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。

本年も元気に本と里山の魅力を伝えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

書籍名:道具からみる昔のくらしと子どもたち4 年中行事

編者:須藤 功

発行所:農山漁村文化協会

書籍名:写真ものがたり 昭和の暮らし8 年中行事

編者:須藤 功

発行所:農山漁村文化協会

*******************************************************************************

いつもみんなみの里のブログをご覧いただきましてありがとうございます。

みんなみの里をフォローしていただくと、入荷情報やイベント情報のほか、鴨川の情報など地域のことも、皆さんの携帯などに一足早く配信されます。

記事の右上にあるフォローボタンを押していただき、グレーがエンジ色になればフォローは完了です。

まだフォローをされていない方は、ぜひ、みんなみの里のフォローをよろしくお願いします。

里のMUJI みんなみの里