今回は、陶々舎さまによる「当世日本茶湯見聞記-五感探索・聴の段」ワークショップの様子をレポートします。

みなさん、茶事やお茶席に招かれたことはありますか?

本来の茶事は懐石とお菓子でもてなす前半と、濃茶と薄茶でもてなす後半とにわけられ約4~5時間もかかるそうなんです。

そして今回の「聴の段」、音についての役割をお伺いします。

茶事は基本的にずっと無言で進行されていくとのこと。

訪問し、待合で待っているときにも「いらっしゃい、どうぞ次に入ってください」とお声がかかるわけでもないので、準備が整ったことを知らせるために音を鳴らして合図するんだそうです。

今回は茶室に入る前の待合の状況を、参加者のみなさんに体験してもらいました。

今回は陶々舎さんに茶道具の銅鑼(ドラ)をお持ち頂きました。

この銅鑼の音が合図となって、待合から茶室に移動して行きます。

見た目の大きさからは想像できないような、とても穏やかなボーンという柔らかい音。

この他にも茶道では、音の合図を使うことがとても多いんです。

お点前をいただく際には最後にずずっ、とすする音を立ててお茶を飲みきります。

この音には「美味しく頂きました」という意味もあるそうで、この音が聞こえないと亭主は「あれ?美味しくなかったのかな?」と不安になるそうですよ。

その他にもお菓子や食事を食べ終わったあと、わざとカタン、と音を立てて箸を置くのも、水屋側に食べ終わったということを伝える合図になります。

それでは、心地よい音とはどんなものなのでしょうか。

みなさんにも銅鑼を鳴らしてもらって、その音に耳を傾けてもらいます。

銅鑼のように癒されるような音がするものなど、無印良品の店内から参加者のみなさんが心地よい音がすると感じるものを探していただきましょう。

みなさんが店内から集めてきた心地よい音を発表します。それぞれの音を聞いて、色んな意見が飛びかいました。

チャックがスムーズに閉まる音だったり、引出しがすーっと閉まる音だったり。でもそれぞれの音の発表のたびにみなさん頷いて共感が生まれていました。

そしてお茶菓子をいただいてからお抹茶へ。

いつも無印良品の売場から茶道具になりそうなものを講師の方が選別されるのですが、特に専用の茶器などを揃えなくても気軽にお茶を楽しむことができるんだなと実感します。

お茶菓子を頂いた後に参加者全員で「いっせーのーで!」と大きめの音を立てて箸を置きます。

普段はお行儀が悪いといわれているような大き目の音を立てる、ということをして、思わず笑いが起こりました。

そしてその音を合図に水屋側は盆を下げ、お抹茶の準備に取り掛かります。

もちろん、お抹茶を飲み干すときには「ずずっ」とすする音を亭主に届けます。皆さん意識して大きめの音ですすってくださいましたよ。

お茶では茶を点てる際にも、亭主が茶道具で大きく音を出すことがあるそうです。音の意味について知らないままだと、なんでこんなに乱暴に茶道具を扱うんだろうと疑問に思うこともあるかもしれませんね。

茶道を習っている参加者さんからも、今までは気にも留めなかった音について、今後はその意味を問いかけながらお茶会に参加したいですとの声をいただきました。

次回、陶々舎さまのイベントは11月に開催を予定しています。

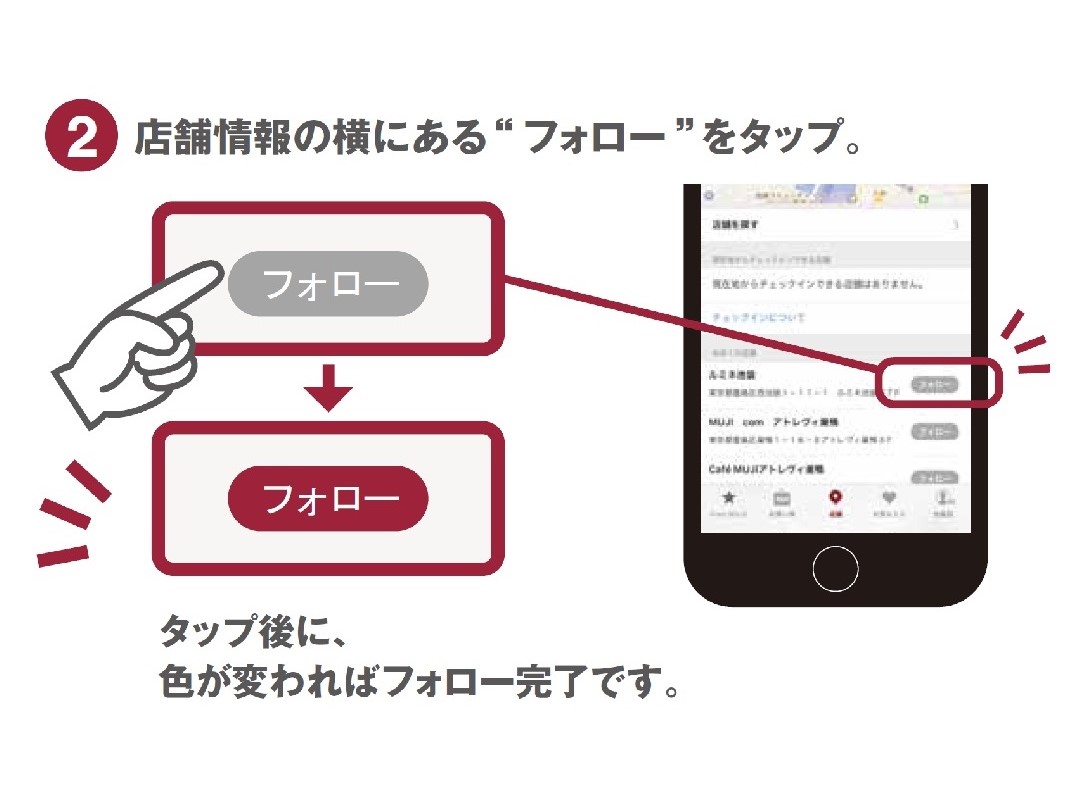

詳細につきましては決まり次第、MUJI Passportにて配信しますのでお楽しみに。

無印良品 イオンモールKYOTO